逆流性食道炎

逆流性食道炎とは

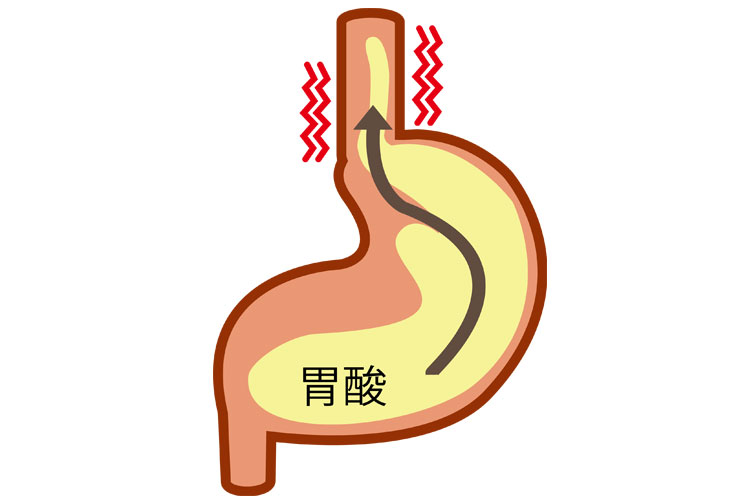

逆流性食道炎は、胃の内容物(主に胃酸)が食道に逆流することによって、食道の粘膜が炎症を起こす疾患です。近年、食生活や生活習慣の変化に伴い、特に日本でも患者数が増加傾向にあります。以下に、逆流性食道炎の原因、症状、分類、治療方法について詳しく説明します。

逆流性食道炎の原因

逆流性食道炎の主な原因は、胃酸の過剰分泌や下部食道括約筋(LES)の機能低下にあります。通常、胃と食道の間には逆流を防ぐ括約筋が存在しますが、これが緩むことで胃酸が食道へと逆流しやすくなります。この括約筋の機能が低下する要因としては、加齢、肥満、妊娠、喫煙、アルコール、脂肪の多い食事、姿勢の悪さなどが挙げられます。また、食後すぐに横になる習慣や、過食も逆流を促進する要因となります。さらに、胃の内容物が十二指腸に流れにくくなる「胃排出遅延」も関係しています。

逆流性食道炎の症状

症状としては、もっとも典型的なのが「胸やけ」と「呑酸(どんさん)」です。胸やけは、胸のあたりが焼けるように感じる不快感であり、呑酸は酸っぱい液体が喉まで上がってくる感覚です。その他にも、のどの違和感、慢性的な咳、声がれ、胸の痛み、喉のつかえ感、さらには歯の損傷や睡眠障害を訴えることもあります。これらの症状は食後や横になったときに悪化する傾向があります。

逆流性食道炎の分類

逆流性食道炎は、大きく2つのタイプに分類されます。一つは、内視鏡で食道粘膜にびらん(ただれ)が確認される「びらん性逆流性食道炎」、もう一つはびらんがないにもかかわらず症状を有する「非びらん性胃食道逆流症(NERD)」です。NERDはびらん性に比べると診断が難しく、症状と生活習慣、治療反応などを総合的に評価する必要があります。

逆流性食道炎の治療方法

治療方法としては、まず生活習慣の改善が基本となります。具体的には、食事内容の見直し(高脂肪・高カロリー食品の制限)、食後すぐに横にならない、就寝前2〜3時間は飲食を避ける、ベッドの頭側を高くする、禁煙・禁酒、適正体重の維持などが挙げられます。これに加えて、薬物療法が行われます。代表的な薬剤は「プロトンポンプ阻害薬(PPI)」で、胃酸の分泌を強力に抑制し、症状を緩和します。PPIが効きにくい場合には「カリウム競合型アシッドブロッカー(P-CAB)」や「H2受容体拮抗薬」が使用されることもあります。また、胃の運動を促進する薬や粘膜を保護する薬が併用されることもあります。

重症例や薬物療法に反応しない難治例に対しては、手術療法(主に腹腔鏡下での噴門形成術)が行われることもありますが、日本ではごく一部に限られます。

まとめ

このように、逆流性食道炎は日常生活に密接に関係しており、生活習慣の見直しと適切な治療を通じて、多くの患者が症状をコントロールすることが可能です。早期に症状を自覚し、適切に対処することが、重症化や食道の長期的な障害(バレット食道など)を防ぐ上で重要です。